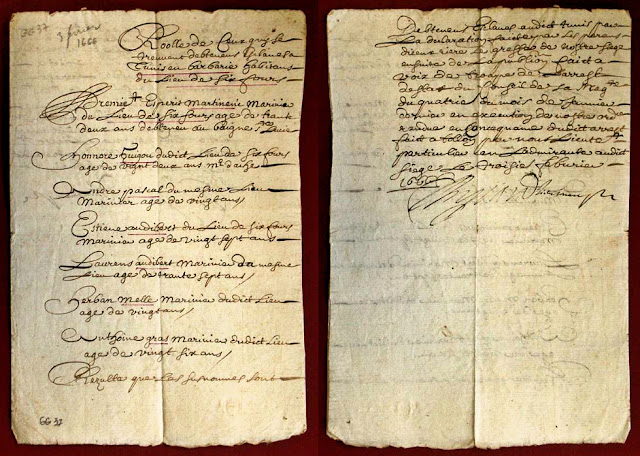

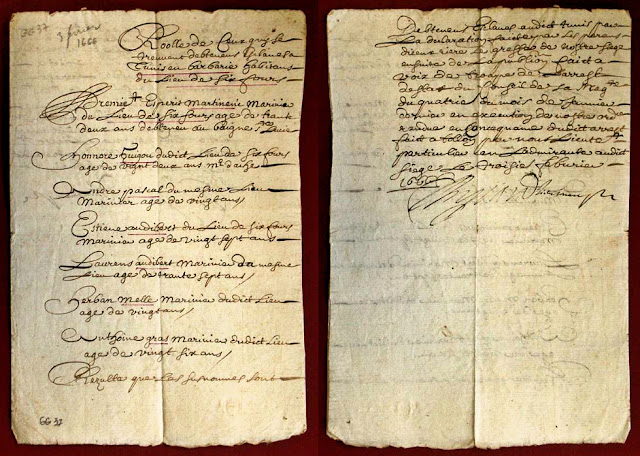

C'est en faisant des recherches aux Archives Municipales de Six-Fours-les-Plages que je découvrais en l'an 2006 un manuscrit jauni de deux pages, de petit format, faisant état d'un "Rôle (1) de ceux qui se trouvent détenus esclaves à Tunis en Barbarie habitant du lieu de Six Fours". Ce document, datant du 3 février 1666, était signé du Lieutenant de l'Amirauté à Toulon et attestait de la détention en esclavage de 7 six-fournais, majoritairement mariniers et âgés entre 20 et 37 ans.

|

Rôle du 3 février 1666 citant les six-fournais détenus en esclavage à Tunis

|

Par ce rôle, je découvrais un aspect méconnu de la traite d'esclaves chrétiens, thématique peu évoquée dans les manuels scolaires. A en croire certains historiens, ce phénomène aurait débuté après la reconquête de l'Espagne par Isabelle la Catholique. Les Maures chassés de la péninsule ibérique, repoussés vers le Maghreb, mais ne pouvant lever une armée pour combattre les chrétiens, armèrent des galères pour s'emparer des habitants de la côte, des pêcheurs et des navigateurs téméraires et semer la panique auprès des populations côtières peu armées. Cette activité lucrative fit des émules puisque les esclaves fortunés pouvaient être échangés contre monnaie sonnante et trébuchante. Quant aux autres esclaves, ils constituaient une main d’œuvre bon marché et corvéable à merci, utilisée sur les bancs de rame des galères ou dans les grands chantiers.

|

| Débarquement et maltraitance de prisonniers à Alger (litho 1706 de Jan Goeree et Casper Luyken) |

C’est sous le titre "Les Barbaresques, fléaux de la Méditerranée" que je publiais en été 2007 un article dans la revue « Auprès de mon arbre » (2). A noter que le texte initial s’est enrichi de notes acquises au fil du temps et que vous trouverez dans le présent article.

La Méditerranée entre les XVIe et XVIIIe siècle n'était pas une mer touristique et accueillante comme elle l'est aujourd'hui. C'était une mer dangereuse sur laquelle voguaient des bateaux de barbaresques qui n'étaient rien moins que des pillards et des pirates vivant de rapines, de vols de marchandises ou de traite d’être humains. N'oublions pas que l'esclavage existait dans les grandes civilisations antiques (Grèce, Rome), et que depuis l'époque byzantine, on introduisait dans les divers traités entre pays des clauses d'échanges d'esclaves. De telles habitudes n'ont pas disparu du jour au lendemain.

Les croisades avaient suscité nombre de prisonniers chrétiens au Moyen Orient, devenus esclaves quand leurs parents et amis ne pouvaient pourvoir à une rançon. Paradoxalement ce système de rançon a rendu le chrétien attractif aux pirates qui ont commencé à faire des raids (razzias) sur les côtes méditerranéennes et en particulier celles d'Italie du Sud, d'Espagne ou de France. Les plus durement frappés furent les marins, les marchands et les modestes pêcheurs de ce qu'il était alors convenu d'appeler « la mer de la peur » !

|

| Sarrasins réduisant les Corses en esclavage (lithographie) |

D’après l'historien américain Robert C. Davis (3), la traite des blancs par les arabes semble avoir porté sur plus d'un million de personnes habitant les pourtours de la Méditerranée.

Le 21 mai 1529, les janissaires turcs de Barberousse (4) s'emparèrent de la puissante forteresse espagnole se dressant face à Alger, le Peñon. Le pirate fit exécuter le gouverneur de la forteresse et devint le maître tout-puissant de la ville d'Alger et de ses environs immédiats. Lui-même et ses successeurs allèrent dès lors écumer la Méditerranée jusqu'à la veille du débarquement français en Algérie. Entre 1530 et 1810, c'est-à-dire entre les règnes de François 1er et de Napoléon Bonaparte, les prisonniers étaient vendus comme esclaves sur les marchés aux esclaves d'Alger, de Tunis ou de Tripoli, une zone géographique que l'on appelait alors la Barbarie.

Les côtes méditerranéennes portent encore la trace de cette période de razzias comme en témoignent les tours de guet érigées le long du littoral pour prévenir les populations de l'arrivée des pirates barbaresques, et les villages construits dos à la mer, sur des promontoires rocheux.

|

| coloriage montrant une razzia de pirates barbaresques sur les côtes méditerranéennes |

Lorsque l'alarme était donnée, chacun s'efforçait de se mettre à l'abri. Les pêcheurs de l'endroit rentraient au port et les paysans épars dans la campagne regagnaient à la hâte leur ville ou leur village. Car, c'était la grande terreur des populations côtières : être un jour esclave en Barbarie !

Ce danger a existé jusqu'au début du XIXe siècle et c'est seulement la prise d'Alger, en 1830, qui a mis fin à la piraterie vieille de trois siècles. En entrant à Alger, les troupes françaises ont encore trouvé plusieurs centaines d'esclaves dont un toulonnais retenu captif depuis 28 ans.

|

| le marché aux esclaves (peinture de Jean-Léon Gérôme) |

En Provence, les habitants du hameau de Saint-Nazaire (Sanary) dépendant de la cité d'Ollioules érigèrent en 1560, sur la colline Port-Yssol, une chapelle dédiée à Notre Dame de Pitié. Un ermite s'y installa, ayant pour mission d'entretenir la chapelle et de surveiller la mer. En cas d’invasion barbaresque, il devait avertir la population en allumant un feu visible de loin, en sonnant la cloche, et en hissant un pavillon sur le mât dressé devant la chapelle.

Cela n’empêcha point que des paysans, revenant à leur ferme, trouvèrent leurs sept enfants morts, tués par les Barbaresques pendant leur absence, et qu’une dame de petite noblesse fut enlevée avec son cocher, puis libérée, moyennant une forte rançon.

|

| lithographie hollandaise montrant des galères barbaresques |

D’ailleurs de nombreux ex-voto accrochés à l’intérieur des chapelles de la côte provençale témoignent de ces actes de barbarie.

Au début du XIIIe siècle ce sont les vaisseaux turcs et autres corsaires, armés en guerre, qui firent irruption sur nos côtes. En proie à l’épouvante des invasions barbares et sarrasines, les habitants de Saint-Cyr avaient pris, en toute indépendance, le parti de se fixer sur le piton rocheux de La Cadière tout proche.

Le Parlement d’Aix, dûment informé, prescrit de faire bonne garde à partir de « farots » et autres vigies du littoral. En 1352 le premier poste de guet est construit sur la crête de Sicié. Ce n’est qu’en 1446, soit près d’un siècle plus tard que d’autres points stratégiques furent équipés, car les consuls de Six-Fours ne mettaient aucun empressement à observer ces mesures.

En 1708 Jean DENANS, notaire royal, écrivait que « ces six lieux fortifiés (farots) qui ont donné le nom à la ville Sex Furnos étaient le Peyron, quartier au-dessus du cimetière actuel de La Seyne, où se trouvent les ruines de vieux moulins ; le Croton, quartier sur la route allant des Sablettes à Tamaris ; le Brusc où se trouvait une citadelle d’origine grecque ; le cap Nègre, quartier entre la Condoulière et la plage de Bonnegrâce ; la Lône, quartier à la limite de Six-Fours, près de la Reppe, et l’actuel fort de Six-fours, qui domine les cinq premiers, à l’emplacement duquel se trouvaient un oppidum (agglomération fortifiée), puis un castrum (ouvrage de défense fortifié) ».

|

| photo des ruines de la chapelle Sainte Elme (article Nice Matin du 13/01/2012) |

A la Bibliothéque Nationale de France sont conservés de nombreux écrits relatifs à la captivité de français en Barbarie. Un rôle des vaisseaux français pris par les corsaires d'Alger en 1620 faisait état que "le 22 septembre, un vaisseau de Six-fours fut pris par Mustapha Raïx, chargé de sel, avec 15 hommes à bord, faits esclaves ; estimé le tout à 2000 écus". (9)

J'y ai aussi trouvé une supplique de 37 pages intitulée "Larmes et clameurs des Chrétiens, français de nation, captifs en la ville d'Alger en Barbarie", adressée le 24 septembre 1643 à Anne d'Autriche, alors veuve de Louis XIII, mère de Louis XIV et reine régente du royaume de France et de Navarre. Dans ce document, le révérend-père Lucien Héraut, de la Congrégation réformée de l'Ordre de la Trinité, cite les noms d'une partie des esclaves français détenus présentement à Alger, dont ceux de cinq Six-fournais, dépendant de l'Evêché de Marseille, et qui avaient pour nom Jean Rousse, Louys Guigou, André Beaufie, Estienne Martin et Laurent Audibert.

|

Larmes et clameurs de chrétiens captifs à Alger

|

L'année qui suivit, dans le catalogue des esclaves rachetés en l’an 1644 dans la ville d’Alger par les religieux de la Mercy, il est écrit que 10 six-fournais : Anthoine Dalmas, Michel Vidal, François et Honoré Porquier, Jacques Audibert, Joseph Boyer, Pierre Huard, Augustin Martinenq, Jean et Laurent Julien, ont été délivrés en échange d’une somme de 125 piastres chacun.

|

| catalogue des esclaves rachetés en 1644 par les religieux de la Mercy |

Le rôle du 3 février 1666 que j'avais découvert aux Archives Municipales de Six-Fours nous apprenait que sept six-fournais, pour la plupart mariniers, détenus comme esclaves dans la ville de Tunis, avaient été rachetés pour la somme de 175 piastres (monnaie or). Il s’agissait de Esprit Martinenq, 32 ans, de Honoré Guigou, 22 ans, de André Pascal, 20 ans, de Estienne Audibert, 27 ans, de Laurens Audibert, 37 ans, de Herban Melle, 20 ans, et de Anthoine Gras, 26 ans.

Au XVIe siècle, dans la Régence d'Alger comme dans les autres ports, Bougie ou Oran, les corsaires obéissaient à un dey ou un pacha au pouvoir absolu, théoriquement vassal du sultan d'Istamboul, mais en fait indépendant. Leur principale source de revenus était la guerre de course en Méditerranée, en d'autres termes la piraterie. Des receleurs européens revendaient le fruit des rapines en passant par le port franc de Livourne, en Italie.

Au XVIIe siècle, le roi de France Louis XIV relance la guerre contre les corsaires d'Alger et de Tunis en vue d'assainir la Méditerranée (et pour s'acheter une conduite de bon chrétien). En 1683 les galères d'Abraham Duquesne et de René Duguay-Trouin délivrent de la sorte de nombreux prisonniers chrétiens. Ces derniers, de retour en France, conservent le souvenir de leur captivité dans leur patronyme. Ainsi les noms de famille comme Maury, Maureau, Moreau,... tous dérivés de Maure, évoquent un lointain ancêtre délivré par les galères de Louis XIV.

|

| combat naval contre les corsaires barbaresques (peinture de Lorenzo A. Castro, 1681) |

Avant la révolution française, le rachat des esclaves se poursuivait toujours, comme en témoigne la liste des 313 esclaves rachetés à Alger en 1785 et arrivés à Marseille le 9 juillet de la même année. En fait la capture de chrétiens était lucrative, ce qui explique qu’elle ait perduré pendant plus de trois siècles.

Ce que l'histoire ne dit pas, c'est que beaucoup d'esclaves chrétiens, ne pouvant être échangés contre rançon, furent castrés par écrasement des testicules afin de ne pouvoir féconder de femme arabo-musulmane. Il semblerait que pour éviter la castration, des chrétiens se soient convertis à l'islam. Les morts du fait de cet acte de barbarie auraient été innombrables (5).

|

| liste 313 esclaves rachetés à Alger en 1785 |

A la lecture de la liste ci-dessus, on apprend que parmi les 313 esclaves rachetés à Alger en 1785, ils en étaient 254 appartenaient au Dey et les autres à ses sujets. Le plus vieil esclave était un certain Poidevin, de Cherbourg, qui à l'âge de 80 ans, totalisait 30 ans de captivité. Quant au plus jeune, il s'agissait du dénommé Pasteur, d'Oléron, qui fut capturé en 1781 à l'âge de 15 ans, en même temps que son compatriote Lacroix, âgé de 21 ans. Tous deux furent libérés après 4 années de captivité. Parmi les esclaves rachetés à Alger en 1785,trois étaient du Var, de Fréjus plus exactement, et avaient pour nom : Roux, Arbaud et Olivier.

Même les hommes célèbres n'étaient pas épargnés. Leur condition sociale pouvant laisser espérer une rançon plus forte, ils étaient traités néanmoins avec certains égards. Parmi les plus connus réduits en esclavage, citons l’écrivain espagnol Miguel de Cervantès, auteur de « Don Quichotte » (6), Jean-François Regnard, écrivain et dramaturge français (7), et Vincent de Paul, futur saint de l’Église catholique (8).

|

| Saint-Vincent de Paul, Jean-François Regnard et Miguel de Cervantès |

Dans les listes des esclaves libérés que j'ai consultées, je n'ai pas trouvé de femmes. Pourtant les récits font état d'enlèvements de femmes et de leurs enfants qui furent vendus dans les marchés aux esclaves d'Alger et de Tunis. En dehors d’une élite restreinte de privilégiées, ces femmes étaient servantes, dévolues à tous les services, y compris le service sexuel (10).

Dans les faits, la guerre de course est depuis longtemps moribonde quand les Français débarquent à Sidi Ferruch en 1850, et Alger n'est plus que l'ombre d'elle-même. En conclusion, l'esclavage pratiqué par les barbaresques était cependant différent de celui de la traite des Noirs à destination de l'Amérique. Les hommes étant majoritairement enlevés et asservis, ils ne purent faire souche comme ont pu le faire les esclaves Noirs d'Amérique.

Certains étaient rachetés par une rançon payée par leur famille ou par des institutions religieuses. Beaucoup mourraient sous les mauvais traitements, d'autres étaient enfin libérés quand leurs forces déclinaient ou quand les Grands Travaux pour lesquels ils avaient été enlevés étaient terminés (Le palais du sultan Moulay Ismail par exemple).

Les galériens, plus durement traités, finissaient leur vie enchaînés à leur banc. Trop faibles ou malades, on les jetait par-dessus bord. Aussi le taux de mortalité était-il très élevé dans les rangs des esclaves.

Certains razziés iront même jusqu’à se convertir à l'Islam et mener ensuite à leur tour des razzias contre leurs anciens compatriotes. Sans parler de ces Occidentaux qui, comme par exemple l'ordre de Malte, se mirent à posséder eux aussi leurs esclaves… musulmans cette fois ! Ainsi va la vie...

|

| troupes irrégulières du bey (Tunis, 1810) |

(1) en vieux français, écrit "rolle", rouleaux de papier, de parchemin, sur lesquels on écrivait des actes, des titres...

(2) cet article est paru en été 2007 dans le n° 31 de la revue « Auprès de mon arbre » éditée par le Groupement Amical des Généalogistes du Var.

(3) auteur de "Esclaves chrétiens, maîtres musulmans - L'esclavage blanc en Méditerranée de 1500 à 1800".

(4) Khayr ad-dīn, dit Barberousse (1466-1546), fut un corsaire ottoman sous le règne de Soliman le Magnifique.

(5) source Wikia.org ("les esclaves français des Barbaresques" par Guy de Rambaud).

(6) Cervantès fut libéré contre rançon en 1575.

(7) Jean-François Regnard fut capturé par les barbaresques en 1677, vendu comme esclave à Alger puis libéré contre rançon l’année suivante.

(8) Vincent de Paul, réduit en esclavage à Tunis en 1605, parvint à s’évader après deux ans de captivité.

(9) Relations entre la France et la Régence d'Alger au XVIIe siècle, par H-D. de Gramont (1879)

(10) Alessandro Stella ("Des esclaves pour la liberté sexuelle de leurs maîtres", 1997).

Sources : CaDerange, article "Pirates barbaresques, Razzias, Sarrasins et Esclavage blanc" publié le 21 juin 2006.